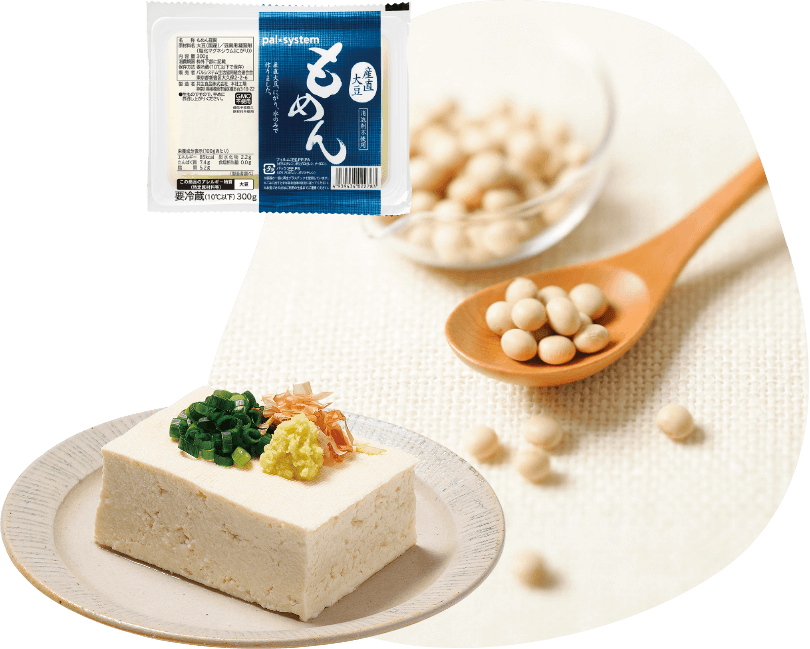

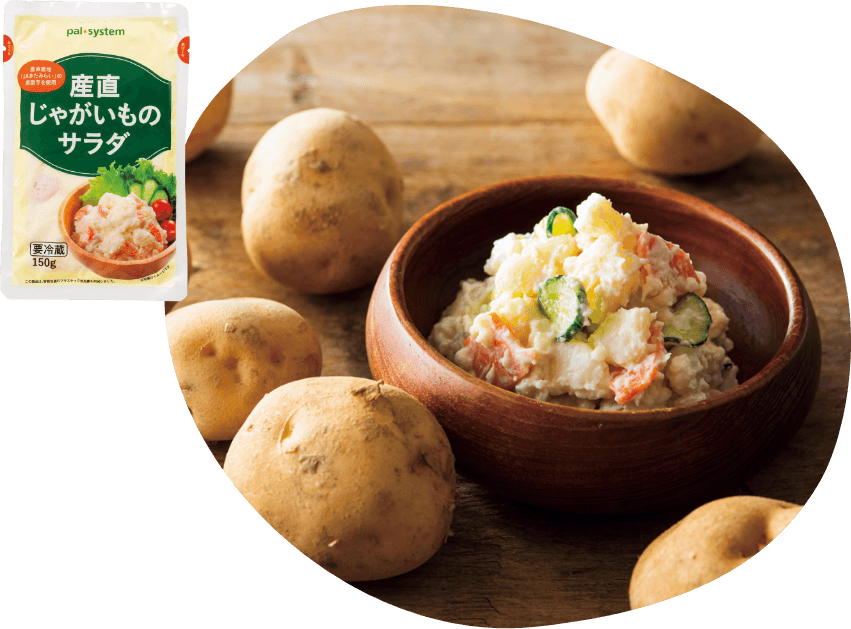

生産者の顔が見える産直品を原料に使用した加工品

主原料に産直品を使用した加工品につきます。履歴が明らかな産直品を原料に使用することは、安全安心な商品づくりのためだけではなく、食料自給率向上や産地の応援にもつながります。

加工品を支えるのは

“産直”のチームワーク

米、小麦、野菜や果物、肉に魚…。産直の原料を使った加工品は多岐にわたりますが、単に原料のやりとりのみを行うわけではありません。

Case01

たとえば産直会議

複数の生産者、加工メーカーなどがせいぞろいし、原料の生産事情や開発事情、組合員の声などを共有しあう「産直会議」を定期的に実施しています。

産直「豆」会議では、大豆や小豆の生産者と、豆腐やみそ、アイスなどの加工品メーカーが集合。産地や工場視察も行います。そこでの会話から、新商品のアイデアが生まれることも。

密な連携があるから、いいものを届けたいと気が引き締まります

産直小豆の産地のひとつ北海道・大牧農場のみなさん

いつもの味を、いつでも届けられるのは産直原料の品質が安定しているからなんです

『冷凍たいやき』などの製造メーカーさん

Case02

たとえば原料の出荷時

一般的には、生産者と加工メーカーが互いに連絡をとりあうことはあまりありません。

いっぽう、具材の約半分が産直キャベツの『餃子にしよう!』の場合、製造メーカーと生産者が直接やりとりをして、畑の状況に合わせてキャベツを工場に届ける日を決めています。

製造日ありきじゃないから、いい状態のキャベツを届けられます

受け取ったキャベツは製造直前にみじん切り。だから食感よく仕上がるんです

よりよい明日へ

産直原料を使った

加工品ができること

Case01

食料自給率アップへ

たとえば、大豆の自給率は7%[1]。野菜ですら加工品には輸入原料が使われることが多いため75%[1]。加工品にも積極的に産直原料を活用することで、食料自給率アップをめざします。

たとえば

[1]『国産大豆の需要動向について』『令和4年度食料自給率・食料自給力指標について』(すべて農林水産省、令和5年)

Case02

地域を元気に

産地の野菜や果物、畜産品の加工という新しい産業を地域につくることで、新しい雇用を生み出すことにもつながっていきます。

たとえば

Case03

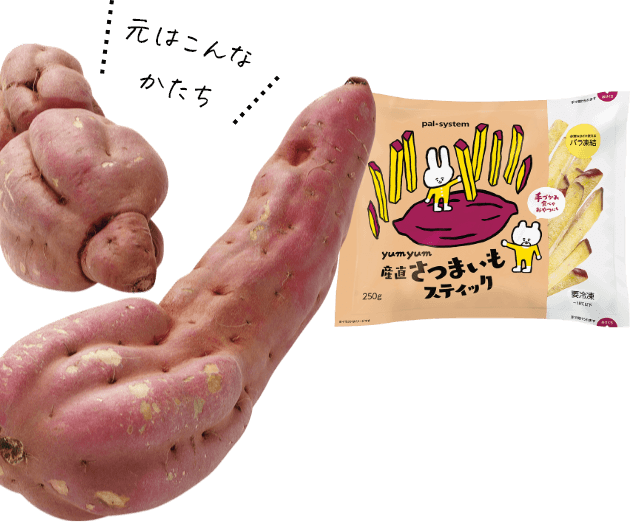

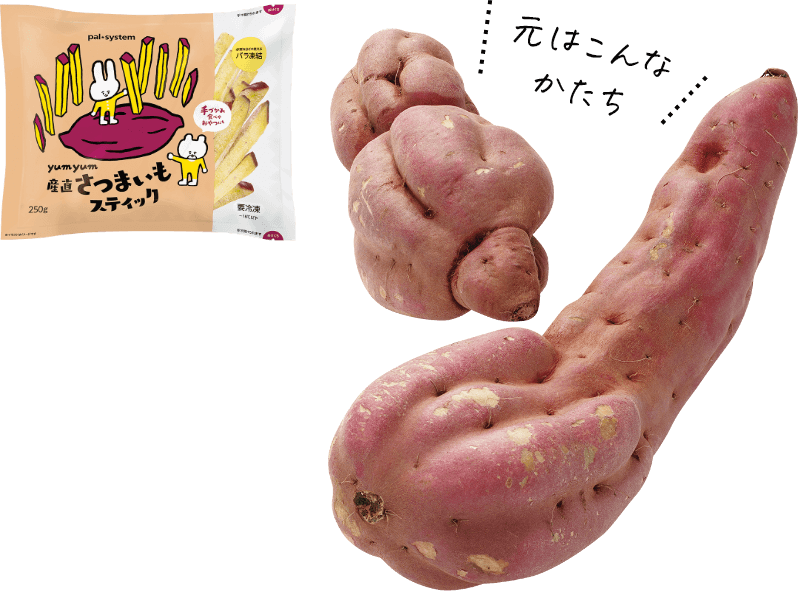

食品ロスを減らす

サイズやかたちが規格外の野菜や果物は、味や安全性に問題がなくても廃棄されるのが現状。規格外品を加工品の原料として活用し「おいしい」へ。

たとえば

Case04

伝統食を明日へつなぐ

作り手の高齢化により、昔からの伝統食が途絶えてしまう可能性が。生産者やメーカーと産直提携を結び加工品として届けることで、おいしさを広く知ってもらう機会に。

たとえば

こうした産直原料マークがつく

商品は681点

※2024年3月時点

ネット注文

ネット注文